【完全版】チャットボット事例20選|失敗原因と導入成功のコツを公開

チャットボットは近年、多くの企業や組織で導入が進んでおり、その活用事例も多岐にわたります。

本記事では、チャットボットの基本的な概念から導入のメリット・具体的な業界別の事例、さらには導入成功のポイントや失敗の原因までを詳しく解説します。

また、弊社ではマッキンゼーやGAFA出身のAIエキスパートがAI導入に関する無料相談を承っております。

無料相談は先着20社様限定で「貴社のAI活用余地分析レポート」を無償でご提供するキャンペーンも実施中です。

ご興味をお持ちの方は、以下のリンクよりご連絡ください:

AI導入に関する無料相談はこちら

資料請求はこちら

AI導入.comを提供する株式会社FirstShift 代表取締役。トロント大学コンピューターサイエンス学科卒業。株式会社ANIFTYを創業後、世界初のブロックチェーンサービスを開発し、東証プライム上場企業に売却。その後、マッキンゼー・アンド・カンパニーにコンサルタントとして入社。マッキンゼー日本オフィス初の生成AIプロジェクトに従事後、株式会社FirstShiftを創業。

チャットボットとは

チャットボットとは、人間のユーザーと自動的に会話を行うプログラムです。

主にテキストや音声を通じて、ユーザーからの問い合わせに対し、自動的に応答するシステムとして利用されています。

近年のAI技術の進化により、より自然で高度な対話が可能となり、顧客サポートや情報提供など、多様な分野での活用が広がっています。

チャットボットが注目される背景

近年、企業は顧客対応の効率化とサービス向上を求めています。

人手不足や24時間対応のニーズ増加により、コスト削減と迅速な対応が求められる中、チャットボットが解決策として注目されています。

例えば、ECサイトでは、顧客からの問い合わせ対応を自動化し、購入サポートを行うことで売上向上や顧客満足度の向上に大きく役立っています。

チャットボット市場の現状

チャットボット市場は急速に拡大しており、多くの企業が導入を進めています。

株式会社アイ・ティ・アールによると、2023年度の国内チャットボット市場は前年比16.5%増の111億8,000万円に達し、2028年度には230億円規模に達する見込みです。

世界規模では、チャットボット市場規模は2024年に70億1,000万米ドルと推定され、2029年までに208億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に24.32%のCAGRで成長する見込みです。

特に、AI技術の進化により高度な自然言語処理が可能となり、今後もより複雑な問い合わせにも対応できるようになるでしょう。

チャットボット導入で得られる3つのメリット

チャットボットの導入は、企業にとって多くの利点をもたらします。

主なメリットとして、問い合わせ対応の効率化と顧客満足度の向上、そして社内ナレッジ共有・生産性の向上が挙げられます。

問い合わせ対応の効率化

チャットボットを導入することで、企業は問い合わせ対応の効率を大幅に向上させることができます。

従来、人が直接行っていた単純な質問への対応をチャットボットが変わりに行うことが可能になりました。チャットボットの利用でオペレーターの負担を軽減してより複雑な問い合わせに集中できるようになります。

例えば、マネーパートナーズでは、AIチャットボット「MOBI BOT」を導入し、顧客からの問い合わせ対応を自動化することで、回答時間の短縮と精度向上を実現しています。

顧客満足度の向上

迅速かつ的確な対応は、顧客満足度の向上につながります。

チャットボットにより、24時間365日の対応が可能となり、顧客はいつでも必要な情報を得ることができます。

例えばヤマト運輸では、LINEと連携したチャットボットを導入し再配達の手続きを簡単に行えるようにすることで、顧客の利便性を向上させています。

社内ナレッジ共有・生産性の向上

社内での情報共有にもチャットボットは有効です。

従業員からの問い合わせ対応を自動化することで業務効率が向上し、生産性の向上につながります。

クスリのアオキでは、労務関連の社内問い合わせ対応にAIチャットボットを導入し、問い合わせ対応の約75%を自動化して約3,500時間の業務削減を実現しています。

【業界別】チャットボット導入の導入事例20選

以下に、各業界でのチャットボット導入事例を紹介します。

金融業界

野村證券:AIチャットボット

野村證券は、資産管理アプリ「OneStock」にAIチャットボット「Alli(アリィ)」を導入し、顧客の問い合わせ対応を自動化しました。

利用者は「口座開設」や「投資信託の選び方」などの質問をアプリ内で気軽に相談でき、特に若年層や初心者の利用を支援しています。継続利用率の向上に貢献しており、FAQ回答精度の向上により運用体制を3名から1名に削減するなど業務効率化も実現しています。

さらに、資産情報メッセージングアプリ「Follow UP」にも同じく「Alli」を導入し、複数のサービス展開を進めています。

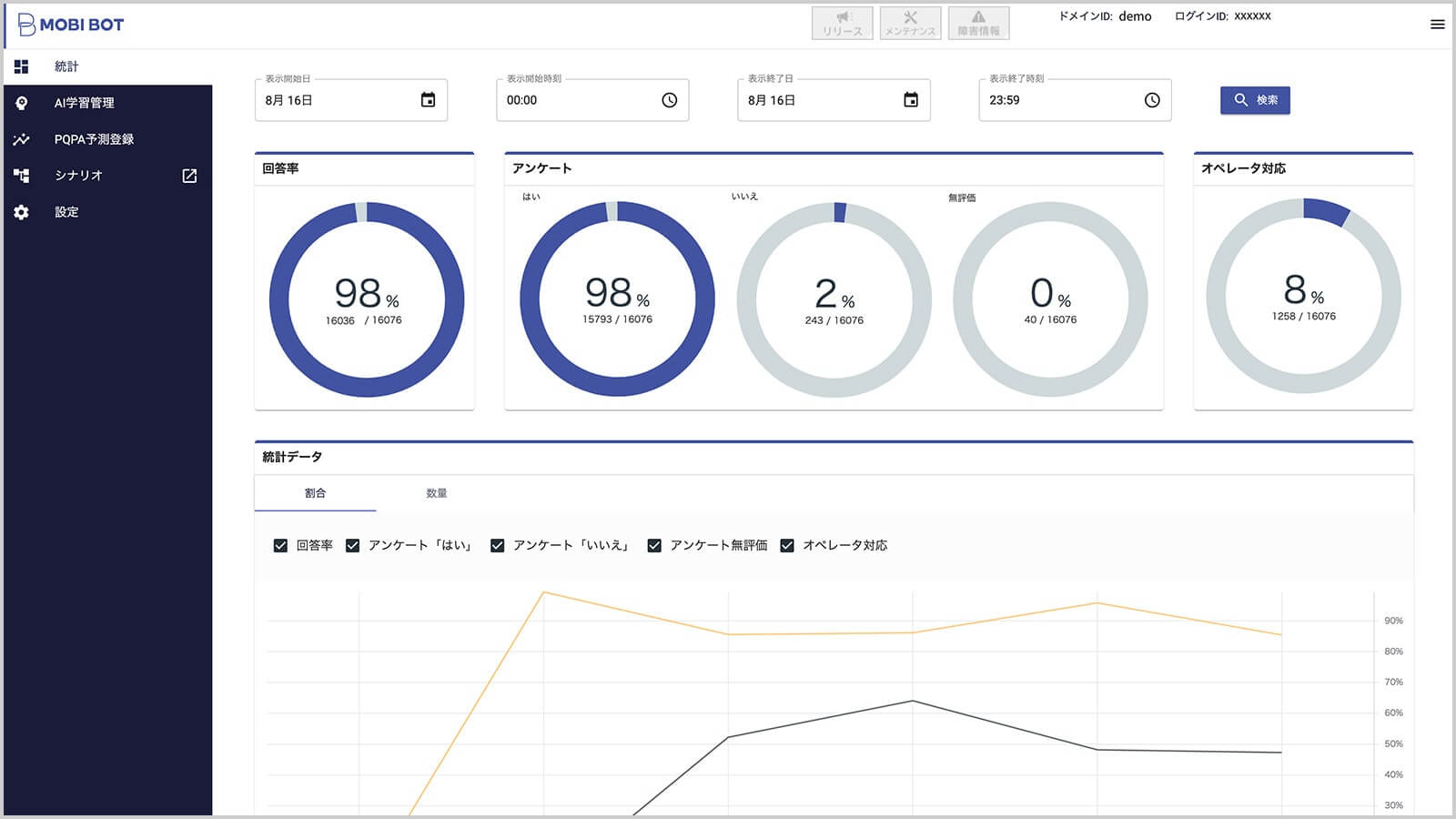

マネーパートナーズ:顧客サポートチャットボット

マネーパートナーズでは、外国為替証拠金取引(FX)や証券取引に関する問い合わせ対応を効率化するため、AIチャットボット「MOBI BOT(モビボット)」を導入しています。

取引ルールや口座情報に関する質問に即時対応し、顧客の履歴に応じたパーソナライズ回答も可能です。対応の自動化により業務負担を削減し、顧客満足度の向上にも貢献しています。

小売・ECサイト業界

クスリのアオキ:社内問い合わせ対応チャットボット

クスリのアオキは、労務関連の社内問い合わせ対応に、パナソニックのAIチャットボット「WisTalk」を導入し、業務効率化を実現しました。

主に従業員からの「勤怠申請の手続き」や「社内ルールに関する質問」など、定型的な問い合わせに対応。年間で約3,500時間分の対応時間が削減され、労務管理部門の業務負荷軽減と対応の迅速化に成功しています。

また、問い合わせの約75%をボットが自動で処理できる仕組みが構築されており、社内のDX推進にも貢献しています。

アパレル大手WEGO:LINEチャットボット

WEGOは、LINE公式アカウントを活用し、AIチャットボット「ObotAI」を導入することで、顧客対応の自動化を図りました。

商品在庫や配送状況などの問い合わせに対応し、ユーザーが気軽に情報を得られる環境を構築しました。

ObotAIでLINEと連携し、若年層を中心にユーザー体験の向上を実現しています。結果として、問い合わせ対応時間が短縮され、カスタマーサポートの質と効率が両立されました。

リコー:ECサイト顧客支援チャットボット

リコーは、企業のECサイトにおける顧客対応の自動化を支援するため、「RICOH Chatbot Service」を開発・提供しています。

一方、リコーは自社サービスの急速な契約増に伴う問い合わせ対応を効率化するため、同チャットボット積極的に利用いています。

これにより約90%の問い合わせを自動対応できるようになり、サポート業務の負荷軽減に成功しました。さらに、顧客対応の余力が生まれたことでカスタマーサクセス施策にも取り組めるようになり、ログ分析を通じたサービス改善も実現しました。

現在は、自社の経験から培った運用ノウハウを、他社支援に提供しながらも「RICOH Chatbot Service」のさらなる改善に意欲を見せています。

製造業界

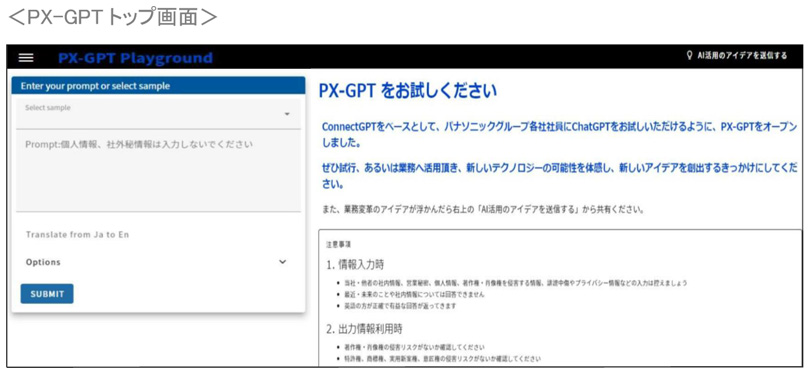

パナソニック:社内問い合わせチャットボット

パナソニックは、納期・在庫・製品仕様などの問い合わせ対応に特化するAIチャットボット「WisTalk(ウィズトーク)」を、主に取引先や営業DX向けの開発・提供元です。

一方で、パナソニックグループ全社員9万人を対象に業務効率化や生産性向上を目的として、「PX-GPT」を社内向けのAIアシスタントを開発・展開しています。

約9万人の社員が1日あたり5,000回以上という高頻度で使用されています。その結果、製造・営業・技術職など幅広い部門で生産性が向上しました。さらに、社員のアイデア創出や新たなビジネス提案できる機会を生んでいます。

社員が日常的にAIを活用できる環境を整備したことで人材育成が進み、製造現場では業務の標準化やデータ活用による効率化と損失削減が実現しました。

こうした技術とノウハウを元に、AIチャットボット「WisTalk(ウィズトーク)」が提供されています。

キユーピー:商品情報・レシピ案内チャットボット

キユーピーは、食提案サービス「Qummy」にAIチャットボットを導入し、LINEやWeb上でユーザーの食材入力に応じたレシピを自動提案しています。

忙しい家庭でも簡単に献立が決まる仕組みを提供し、パーソナライズされた提案によって顧客満足度や購買意欲の向上にも貢献しています。また、カスタマイズサラダ機能やレコメンドエンジンも併用し、「一人ひとりの食のパートナー」を目指すビジョンの実現を後押ししています。

航空業界

JAL(日本航空):AIチャットボット

日本航空(JAL)は、KDDIエボルバ(現・アルティウスリンク株式会社)のAIチャットボット「AIChat」を導入し、国内を含む世界26地域のウェブサイトで英語版「チャット自動応答サービス」を展開しています。

このサービスは、運航情報や予約、手荷物、入国制限などの問い合わせに24時間対応しています。

2022年9月の稼働開始からわずか2カ月で92%の質問に対応可能となり、英語対応もバイリンガルスタッフのデータを活用することで高精度を実現しました。その結果、顧客の利便性向上とサポート業務の効率化を両立しています。

運輸業界

ヤマト運輸:LINEチャットボット

ヤマト運輸は、LINE公式アカウントを活用したAIチャットボットを導入し、再配達依頼や荷物の問い合わせを自動化することで、顧客の利便性向上と業務効率化を実現しています。

チャットボットの活用で、顧客はスマホで簡単に配達状況の確認や再配達の手続き、送り状番号や電話番号入力の簡単操作により、利便性と業務効率が向上しました。

また、ユーモラスな「ネコ語」の応答が親しみやすさを提供し、顧客満足度も向上しています。さらに、再配達件数の減少と業務負担の軽減が実現し、生産性向上にもつながっています。

不動産業界

レオパレス21:バーチャルデスク導入

レオパレス21は、入居者や賃貸希望者向けに不動産業界のDX推進の一環として、バーチャルデスク型AIチャットボット「KARAKURI」を活用したサービスを導入しています。

このサービスは、Webやスマホアプリから24時間365日利用可能で、物件探しから入居手続き・退去連絡・契約内容の確認まで幅広い問い合わせに自動対応します。

テキストチャットに加え音声チャットにも対応しており、店舗に相談する感覚で部屋探しができるのが特長です。さらに、独自サービス「my DIY」「Leo Remocon」に関する案内も可能で、深夜や休日でもスムーズな顧客対応を実現しています。

導入後はコールセンターの問い合わせ件数が大幅に減少し、業務効率化と顧客満足度の両立に成功しました。今後もAI活用による不動産テックの推進を継続していく方針です。

医療・製薬業界

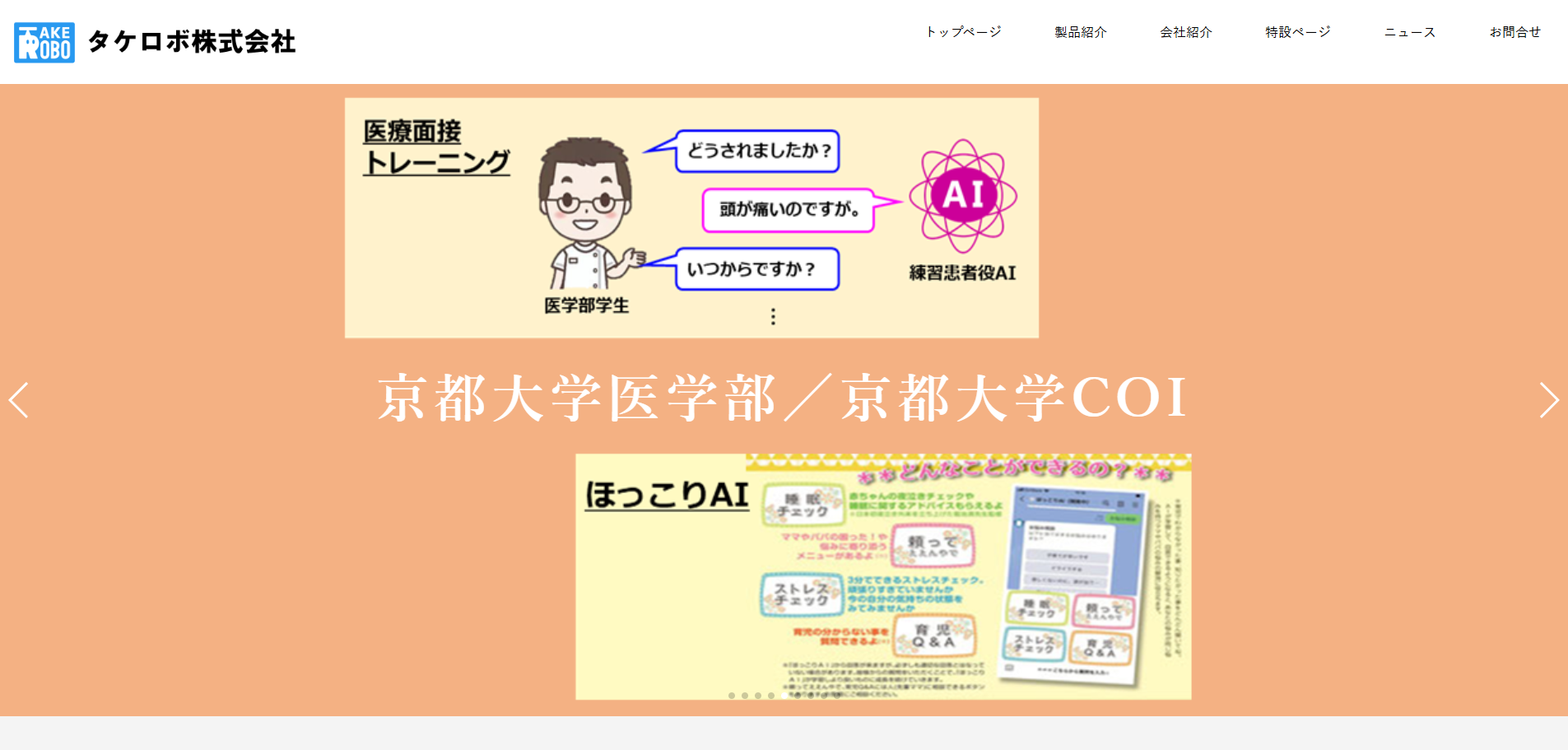

京都大学医学研究科×タケロボ:医療支援チャットボット

京都大学医学研究科とタケロボ社は、医療教育のデジタル化を目的に「医療面接AIチャットボット」を共同開発し、提供を開始しました。

チャットボットは、クラウドシステムとしてスマホやPCから24時間アクセス可能です。

京都大学が蓄積してきた医療面接の知見をもとにAIが対話し、学生の模擬患者役練習用ツールとしても力を発揮しています。

このチャットボットの誕生により学生は、会話を通じて病歴聴取や対応スキルを実践的に学ぶ機会が増えます。また、音声入力にも対応しており、タケロボの対話型AI技術を活用することで、リアルな会話体験を実現しています。

当初この取り組みは、コロナ禍で対面指導が難しくなった状況への対応策として始まりました。しかし、医療現場の負担軽減や教育の効率化にもつながっており、今後は他大学への展開も予定されています。

沢井製薬:700品目以上対応チャットボット

沢井製薬株式会社は、医療関係者向け情報サイト「医療従事者専用ポータル」に、日立システムズのAIチャットボット「CAIWA(かいわ)」を導入しました。

ジェネリック医薬品を中心に700品目以上の製品情報を学習し、効能・用法・禁忌事項から臨床試験データまで瞬時に回答可能なシステムです。公式キャラクター「ジェネちゃん」が対話をリードする親しみやすいデザインが特徴で、医師や薬剤師からは「煩雑な情報検索が簡素化された」と高評価を得ています。

導入4カ月で1万3000件の問い合わせを処理し、Webサイトの平均滞在時間が1.5倍に向上しました。今後もAIの自然言語処理精度を強化し、専門用語を含む複雑な質問への対応力をさらに高めています。

小林製薬:お客様相談室チャットボット

小林製薬株式会社は2022年11月、お客様相談室にモビルス製チャットボット「MOBI BOT」を本格導入しました。

鎮痛剤「アンメルツ」や栄養ドリンク「眠眠打破」など主力商品の服用方法・副作用対応・購入場所案内を24時間365日対応可能です。FAQ管理システム「MOBI FAQ」と連携し、問い合わせの約60%を自動解決することで、電話対応件数を前年比20%削減しました。

緊急時は有人チャット「MOBI AGENT」に自動転送するハイブリッド型設計で、顧客満足度97%を維持しています。今後もさらに食品やペット用品への対応拡充を計画し、AIの学習データを継続的に更新しています。

公共機関・自治体

広島県:自治体チャットボット

広島県は、住民サービスの一環として電子申請システムサイトに、株式会社ビースポーク開発のAIチャットボット「Bebot」を導入しました。

日本語・英語に対応しており、電子申請のエラー対処やID再発行などの技術的質問から、子育て支援制度・災害時避難場所検索・個人市民税の納付方法など幅広い行政情報を24時間365日案内します。

特徴的なのは自然言語処理技術で、口語体の長文質問にも「申請書類の書き方教えて」といった曖昧な表現を正確に解釈します。

新型コロナ禍ではワクチン接種会場の検索機能が活用され、ピーク時には1日500件以上の問い合わせを処理しました。今後もさらなるアップデートで、回答精度向上のため県職員がAIの学習データを随時更新できる管理インターフェース強化を図っています。

京都南丹広域振興局:観光案内チャットボット

京都府南丹広域振興局は2018年3月、地元AIスタートアップFKAIRと共同で観光案内チャットボット「Kyoto Guide ENA」の実証実験を開始しました。

JR亀岡駅など主要観光案内所で配布するQRコードからアクセス可能で、英語対応のテキストチャット機能を中核とします。

「保津川下りへのアクセス方法」や「近隣の土産店情報」といった質問に対し、ユーザーの位置情報を活用して最適な回答を生成します。

特筆すべきはデータ活用戦略で、観光客の行動パターンをAI分析し、施設混雑予測やインバウンド需要のマーケティングに応用しています。

現在、中国語・韓国語など対応言語の拡充と音声対話機能の強化を進めています。観光支援と地域活性化の両立を図る新たな試みとして注目を集めています。

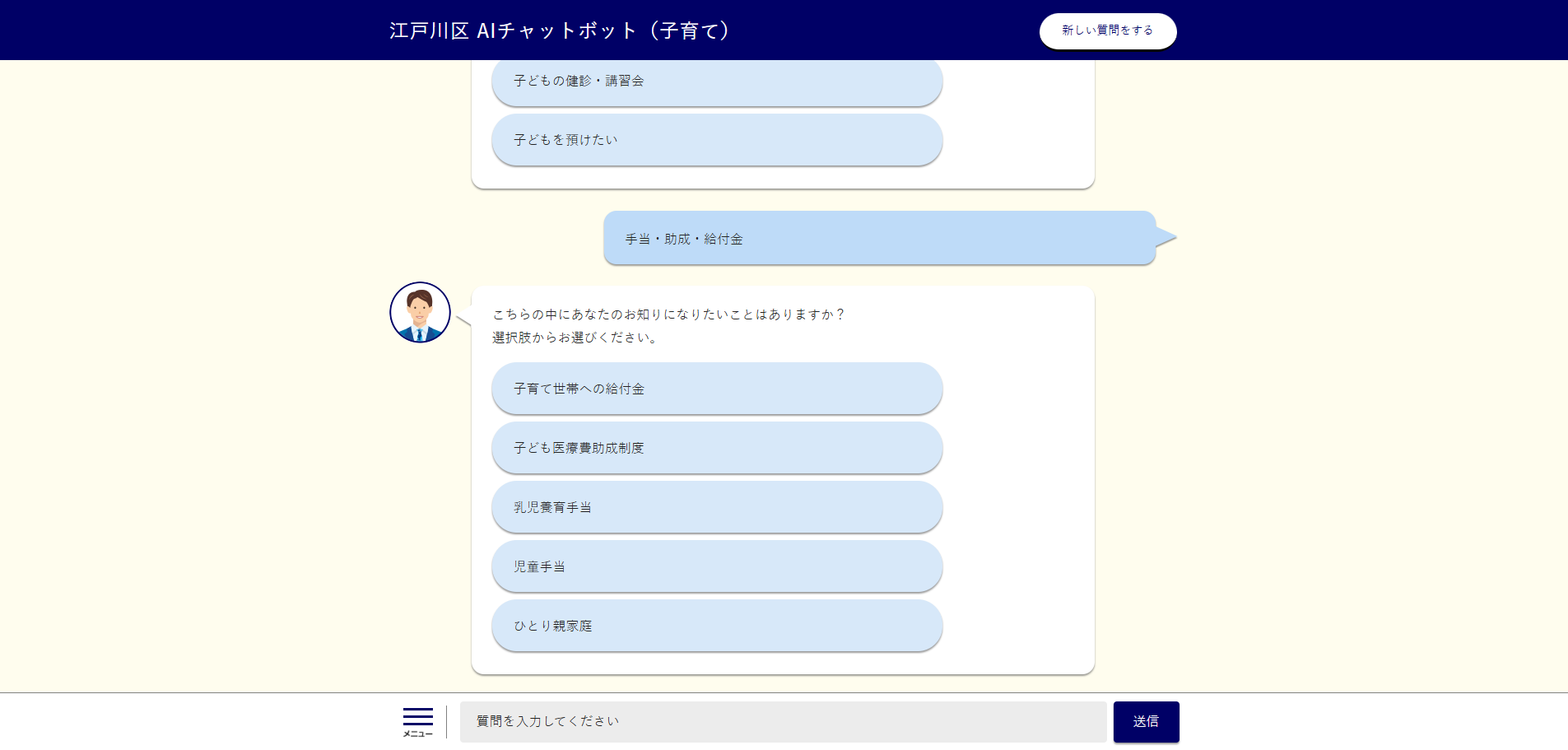

東京都江戸川区:チャットボット

東京都江戸川区は、区役所への問い合わせ対応を効率化するためにホームページにAIチャットボットを導入し、引越し届・児童手当申請・国民健康保険料算定など200以上の行政手続きを自動案内します。

特徴は、「カテゴリ選択」と「自由入力」の併用システムで、「出産後の手続きは?」といった漠然とした質問でも、AIが類義語データベースを参照し適切なFAQを提示します。

導入後2年間で電話相談件数を15%削減し、特に子育て世帯から「夜間でも育児休業給付金の情報が確認できる」と評価されています。2024年2月のアップデートでは、回答ロジックを改良し、複合的な質問への対応精度を向上させました。

コールセンター

損害保険ジャパン日本興亜:コールセンター問い合わせチャットボット

損害保険ジャパン(現SOMPOホールディングス)は以前、キーワードマッチング型システムのAIチャットボットを使用しており、従来のチャットボットでは、運用・メンテナンス不可が大きく起動に乗せることができない状況が続いていました。

この度システムを刷新、顧客対応の効率化を目的に、深層学習と自然言語処理 (NLP) を活用した対話エンジンのAIチャットボット「PKSHA Chatbot」を導入しています。

導入後、保険契約内容の確認や事故対応手続きなどの問い合わせを24時間365日自動処理可能となり、オペレーターは複雑な案件に集中できる体制を構築しました。

特筆すべきは台風や災害時の対応で、FAQを迅速に更新し、突発的な問い合わせ増加にも柔軟に対応しています。これにより、顧客満足度の向上とカスタマーセンターの業務負担軽減を両立させました。

現在は応対履歴の分析を通じてAIの学習精度を継続的に向上させ、顧客が「必要な情報を最短で得られる」環境を維持しています。

ロイヤルマネジメント:社内向けサポートチャットボット

ロイヤルホストや天丼てんやなどを展開するロイヤルマネジメント株式会社は、従業員からの問い合わせ対応を効率化するため、 株式会社マネーフォワードが提供する社内向けAIチャットボットを「HiTTO」と人事・労務に強い同社の「ナビR」に切り替えました。

以前導入していたチャットボットは、管理画面や操作性の課題から社内に浸透せず、回答精度も低い状態でした。

HiTTO導入の決め手は、バックオフィス領域を網羅した1,200件以上の回答項目を持つ「共通AI」の搭載と、シンプルな運用体制です。HiTTOは、回答させたい項目を選択し、自社の回答内容を登録するだけで利用を開始でき、質問パターンやシナリオ作成などの作業が必要ありません。

導入後、勤怠ルールや給与、社会保険など人事・労務に関する幅広い質問に対応するチャットボット「ナビR」の利用数は、公開初月に1,000件を超え、回答精度は85%以上を達成しました。

ロイヤルマネジメントでは、HiTTOを活用し、「情報浸透」と「自己解決」という新しい文化の創造を目指しています。

株式会社NTTドコモ:コールセンターチャットボット

NTTドコモは、カスタマーサポートの効率化と顧客の自己解決促進を目的に、PKSHAのAIチャットボットを導入しています。

従来のFAQは情報量が多く検索しづらかったため、電話や有人チャットへの問い合わせが集中するという課題を抱えていました。この問題に対処するため、FAQの内容をチャットボット向けに最適化し、表現を簡潔に整えたうえで導線設計も見直しました。

運用後も回答精度の改善を継続した結果、自己解決率は導入前から12ポイント向上して最終的には83%に達しています。

ユーザーが自身で問題を解決しやすくなり、サポート部門の負荷も大幅に軽減されました。利便性と業務効率を両立させた成功事例として、他社の参考にもなっています。

教育・研究業界

京都大学国際高等教育院:教育支援型チャットボットで履修サポート

京都大学国際高等教育院では、学生の履修サポートを目的に、ChatGPTのGPTsを利用した「全学共通科目BOT」と「ILASセミナーBOT」を公開しました。

このチャットボットは、学生が入力した質問に基づき、シラバスや履修手引きなどの情報を提供します。特に、学期始めの履修科目選定時に役立ち、学習した情報をもとに学生の興味や関心に合った科目提案を行います。

なお、「単位取得率」や「取りやすい科目」の質問には回答しない設定となっており、教育方針に基づく判断がされています。

24時間利用可能で、学生が気軽に情報を得られる環境が整備され、教育のデジタル化が進んでいます。この取り組みは、少ないコストで実現可能なAIチャットボット活用例として、教育機関での展開にも期待が集まっています。

IT・クラウドサービス別導入事例

チャットボットは、クラウドサービスや業務プラットフォームとの連携により、さらに高度な業務支援ツールとして活用されています。

ここでは、AWS、Microsoft Teams、Salesforceといった代表的なサービスとの統合事例を紹介します。

🔵AWSを活用したAIチャットボット導入事例

AWS(Amazon Web Services)は、クラウドインフラとして多くのチャットボット開発・運用に使われています。

とくに「Amazon Lex」や「AWS Lambda」、「Amazon Connect」との連携により、自然言語処理を用いた高機能なチャットボットの開発が可能になります。

たとえば、リクルートコミュニケーションズは、AWSを活用して社内向けヘルプデスク用チャットボットを構築しました。

Amazon Lexと連携し、社内ポータルの利用方法、勤務管理ツールの操作、福利厚生の案内など、従業員の業務支援を行っています。

これにより、ヘルプデスク対応件数の3割を自動化することに成功しました。

🔵Microsoft Teamsを活用したAIチャットボット事例

ネオス株式会社が開発・運営するAIチャットボット「OfficeBot」は、企業の業務効率化を支援します。

Microsoft Teamsと連携することで、社員は別ツールを切り替えることなく必要な情報をシームレスに取得できます。

この機能により社内問い合わせ対応の自動化が進み、日常的な質問に迅速に回答できるようになります。

その結果、業務がスムーズに進行し、時間を大幅に節約できます。また、会議のスケジュール調整も効率化され、会議室の空き状況確認や参加者調整を迅速に行えるようになります。

さらに、タスクリマインダー機能や時間管理機能を活用することで、業務の進捗状況を的確に管理でき、社員の生産性が向上します。「OfficeBot」はAI技術を駆使して業務の効率化を実現し、Microsoft Teamsとの連携でチーム全体の生産性向上をサポートします。

🔵Salesforceにおけるチャットボット導入・連携事例(RAG活用事例)

Salesforceとの連携によって、CRMデータとチャットボットを融合させた高度なカスタマーサポートが可能となります。

特に、RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)を活用したAIチャットボットでは、Salesforce上の知識ベースやFAQをリアルタイムに検索し、自然言語で最適な回答を返すことができます。

富士通では、自社カスタマーサポートにおいて、SalesforceとAIチャットボットを統合し、問い合わせ対応の質とスピードを改善しました。

導入前は対応に5分以上かかっていた問い合わせも、ボットの導入後は約1分以内での解決が可能となり、オペレーターの業務負担が大幅に軽減されました。

また、問い合わせデータをSalesforceに蓄積し、ボットの回答精度向上にも活用しています。

チャットボット導入を成功させる3つのポイント

チャットボット導入を成功させるためには、技術選定だけでなく、導入目的の明確化や運用体制の整備など、全体設計が重要です。

ここでは、導入を成功に導くための3つの要点を解説します。

ポイント1️⃣:導入目的とシナリオの明確化

チャットボット導入の成否は、初期段階で「何のために導入するのか」を明確にできるかにかかっています。

目的が曖昧なまま導入すると成果が見えづらく、途中で運用が停滞するケースが少なくありません。

たとえば、「問い合わせ対応の自動化で業務効率を上げる」「ECサイトの購入サポートを強化する」など、目的に応じた設計とシナリオ作成が不可欠です。

シナリオは、ユーザーの問い合わせパターンを分析し、それに基づいて対話フローを作成する必要があります。

明確な目的と設計があってこそ、ユーザーにも価値を提供できるチャットボットになります。

ポイント2️⃣:ユーザーニーズに沿ったAIモデル・ツールの選定

ユーザーのニーズにマッチしたAIモデルやツールを選ぶことが、利用効果の高いチャットボットの構築に繋がります。高度なAIが搭載されていても、ターゲットユーザーに合っていなければ活用されません。

例えば、FAQ中心ならルールベースのボットで十分な場合もありますし、柔軟な応答が求められるなら生成AIの導入も選択肢となります。また、ユーザーが利用しやすいチャネル(LINE、Teams、Webサイトなど)への実装も重要です。

実際にヤマト運輸がLINE連携のチャットボットを導入し、利便性を高めたことが活用促進につながっています。

ポイント3️⃣:定期的な効果測定と改善の実施

チャットボットは導入して終わりではなく、継続的な改善がその後の成功と評価を左右します。効果測定を行い、ユーザー満足度や解決率をチェックしながら、シナリオや回答内容の改善を図ることが必要です。

例えば、回答ログを分析し、ユーザーが途中離脱している箇所を特定することで、シナリオ改善のヒントが得られます。定期的なアップデートにより、ユーザーの期待に応え続けるボットとして、価値を維持できます。

こうしたPDCAサイクルを回す仕組みを初期段階から設計しておくことが大切です。

チャットボット導入で失敗する主な原因

チャットボット導入は効果が大きい一方、運用に失敗して形骸化してしまうケースも少なくありません。

ここでは、失敗につながりやすい代表的な原因を4つ紹介します。あらかじめ注意しておくことでリスクを回避し、導入効果を最大化できます。

✖️原因①:ユーザーのニーズが未解決のまま放置される

ユーザーが求めている情報に正確にたどり着けないと、チャットボットの利用価値は著しく下がります。

よくある失敗例として、ユーザーの意図や質問内容を十分に分析しないまま導入し、表面的な回答しかできないボットが挙げられます。例えば、「営業時間は?」と聞いても、正確な回答が得られなければ、すぐに利用をやめてしまうでしょう。

ユーザーのニーズを把握し、必要な情報を丁寧に構築・更新していくことが不可欠です。

✖️原因②:シナリオ不足で想定外の問い合わせに対応できない

設計段階で十分なシナリオ設計がなされていないと、想定外の質問に対して「わかりません」としか返せないチャットボットになってしまいます。

これはユーザー体験の質を大きく損ない、信頼性の低下につながります。特に複雑な商品やサービスを扱う業界では、シナリオの網羅性が重要です。

導入前にFAQデータや過去の問い合わせ履歴を分析し、想定される質問パターンを幅広くカバーすることが求められます。

✖️原因③:運用体制が整備されず活用が形骸化する

導入後の運用体制が不十分な場合、チャットボットはすぐに更新されなくなり、古い情報のまま放置されてしまうことがあります。

情報の陳腐化が進めば、利用者は離れ、最終的には使われないボットになってしまいます。

これを防ぐためには、担当部署や運用ルールを明確にし、定期的なメンテナンスや効果測定を行う体制を整えることが不可欠です。また、担当者にチャットボットの構成や分析に関する最低限の知識を持たせる教育も重要です。

✖️原因④:有人対応とAI対応の線引きが曖昧になってしまう

チャットボットの限界を認識せずに全ての問い合わせを自動化しようとすると、対応しきれないケースが発生します。特にクレームや複雑な手続きに関しては、適宜有人対応に切り替える設計がなければ、ユーザーの不満を招きかねません。

例えば、NTTドコモでは、チャットボットが「これは専門的な相談が必要です」と判断したら、すぐにオペレーターに接続する仕組みを取り入れています。

こうした明確な役割分担とスムーズなエスカレーション設計が、チャットボットの信頼性を高めます。

以下の記事では、チャットボットの導入事例・導入方法について解説しています。ぜひご覧ください。

まとめ

チャットボットは、問い合わせ対応の効率化と顧客満足度の向上や社内業務の生産性向上など、多くのメリットを提供します。AI技術の進化や人手不足、顧客の即時対応ニーズが導入を加速させています。

この記事では、業界別・クラウドサービス別の導入事例を紹介し、実際の成果を解説しました。

導入成功のためには、目的とシナリオの明確化と適切なツール選定、そして継続的な改善が不可欠です。それらが不明確なまま進めると、ユーザーのニーズに応えられず、チャットボットの効果が得られません。

チャットボットは単なる自動応答ツールではなく、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支える重要な存在です。導入を検討する企業は、他社事例を参考にして導入目的と目指す成果を明確にすることから始めましょう。