画像生成AIは商用利用できる?商用利用可能なおすすめツール10選と注意点・著作権まで徹底解説

画像生成AIの商用利用について調べている方にとって、著作権や利用規約の問題は避けて通れない重要なテーマです。

本記事では、商用利用が可能な画像生成AIツールを10種類厳選し、それぞれの特徴や活用シーンを詳しく解説します。さらに、商用利用時に注意すべき著作権や倫理的なポイントについても触れ、安心してAIツールをビジネスに取り入れるためのガイドラインを提供します。

「画像生成AIを商用利用したいが、どのツールを選べばよいかわからない」と感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。

また、弊社ではマッキンゼーやGAFA出身のAIエキスパートがAI導入に関する無料相談を承っております。

無料相談は先着20社様限定で「貴社のAI活用余地分析レポート」を無償でご提供するキャンペーンも実施中です。

ご興味をお持ちの方は、以下のリンクよりご連絡ください:

AI導入に関する無料相談はこちら

資料請求はこちら

AI導入.comを提供する株式会社FirstShift 代表取締役。トロント大学コンピューターサイエンス学科卒業。株式会社ANIFTYを創業後、世界初のブロックチェーンサービスを開発し、東証プライム上場企業に売却。その後、マッキンゼー・アンド・カンパニーにコンサルタントとして入社。マッキンゼー日本オフィス初の生成AIプロジェクトに従事後、株式会社FirstShiftを創業。

画像生成AIとは?

画像生成AIとは、テキストや既存画像などの指示を与えることで、AIが新たな画像を自動的に作り出す技術です。

ディープラーニング(深層学習)のモデルに、大量の画像データと説明文を学習させることで、人間が描いたようなイラストや写真風の画像を生成できます。

簡単な文章を入力するだけで多彩なスタイルの画像を得られるため、Webデザインやゲーム開発、広告制作など幅広い分野で活用が進んでいます。

また、最近では画像中の特定部分を塗り替えたり拡張する生成塗りつぶし機能なども登場し、デザイン制作の効率化に役立っています。

画像生成AIは商用利用できる?

基本的に、画像生成AIで作成した画像は商用利用が可能です。

多くの主要なサービスでは、利用者が生成した画像の権利を利用者自身が保有し、商用プロジェクトで自由に使用できると明記されています。

例えば、OpenAIの提供するChatGPTやDALL·Eでは、生成画像やテキストの著作権を主張せず、ユーザーが再販や商用利用することを認めています。

ただし、例外や注意事項もあります。

無料プランの場合には商用不可と定めるサービス(後述するMidjourneyなど)や、以前は商用利用を禁止していたケース(Bing Image Creatorなど)も存在しました。

また、生成AI自体には著作権が発生しないため、法域によっては画像そのものを著作物として保護できない可能性もあります。

そのため商用利用する際は各サービスの利用規約を最新の情報にアップデートして確認し、出力された画像に第三者の権利侵害がないか十分注意する必要があります。

画像生成AIを商用利用するメリット4つ

画像生成AIをビジネスに活用すると、従来の手法にはない多くのメリットが得られます。

ここでは、コスト削減から独自ビジュアルでの差別化、A/Bテスト効率化、そして多言語展開の容易化まで、商用利用ならではの重要な利点を4つ解説します。

画像制作コストを削減できる

AIの活用により画像制作のコストを大幅に削減できます。

従来はプロのデザイナーやイラストレーターに依頼していた作業も、画像生成AIなら短時間で多数のビジュアルを自動生成可能です。

撮影やイラスト制作にかかる人件費・機材費を抑えられるため、広告バナーや挿絵などの制作予算を圧縮できます。

また、修正や別バリエーションの作成もプロンプト(指示文)の変更だけで済むため追加コストがほとんどかかりません。

特にスタートアップ企業や小規模プロジェクトでは、この低コストで大量のクリエイティブを生み出せる点が大きな強みとなります。

独自のビジュアルで差別化できる

画像生成AIを使えば独自性の高いビジュアルを手軽に作り出し、マーケティングで競合と差別化できます。

既存の素材集(ストックフォト)を使い回した画像では他社と似た印象になりがちですが、AIならアイデア次第でオリジナリティ溢れる画像を生成可能です。

例えば「架空のキャラクターが自社商品を使っているシーン」など、現実には存在しない創造的なイメージも作成できます。

このようなオンリーワンのビジュアルはSNS映えもしやすく、広告やプロモーションでユーザーの目を引く効果が期待できます。ブランドの世界観に合ったオリジナル画像を量産できる点で、競争優位の確立に寄与します。

ABテストを効率よく回せる

Web広告やランディングページの最適化で行われるA/Bテストにも画像生成AIは有用です。

AIを使えば人的リソースや時間の制約なく、テスト用の画像パターンを次々と自動生成できます。

例えば広告バナーのデザインを10種類以上用意し、それぞれのクリック率を比較するといった高度なテストも低コストで実現可能です。

多数のバリエーションを素早く試せることで、ユーザーの嗜好に最もマッチしたクリエイティブを発見しやすくなります。

これはマーケティング施策のPDCAサイクルを加速し、コンバージョン率の向上や売上アップに直結する大きなメリットです。

多言語展開を手軽に進められる

グローバル展開を目指す際にも、画像生成AIは多言語・多地域向けのコンテンツ制作を容易にします。

テキスト要素を含む画像でも、プロンプトを各言語に翻訳して入力すれば現地語版の画像を即座に生成可能です。

例えば看板画像に表示するテキストを英語・中国語・スペイン語…と差し替えたバリエーションをAIで作れば、各市場向けの素材を迅速に用意できます。

また、文化や嗜好に合わせたビジュアル調整(色使いや人物の雰囲気など)もプロンプトで指示できるため、ローカライズしたデザインを一からデザイナーに発注する手間が省けます。

各国向けクリエイティブの量産が手軽になることで、ビジネスの多言語展開をスピーディーに進めることができます。

商用利用できる画像生成AIおすすめ10選

商用利用が可能な画像生成AIツールの中から、特におすすめの10種類をピックアップしました。

それぞれについて「商用利用の可否・条件」「無料/有料プランの違い」「著作権や権利の扱い」「商用利用上の注意点」といったポイントを解説します。

ツールごとの特徴を把握し、自社の用途に適したサービス選びの参考にしてください。

Stable Diffusion:ローカル運用

Stable Diffusion(ステーブル・ディフュージョン)はオープンソースで公開されている画像生成AIで、商用利用も含め誰でも無料で使えます。

モデルデータとソフトウェアを入手すれば自分のPC(ローカル環境)で動かすことも可能で、生成枚数に制限はありません。

生成した画像について特別な権利者はおらず、利用者が自由に編集・利用できます。

ただし、AIが学習したデータにはインターネット上の画像も含まれるため、他人の著作物に酷似した画像を生成・公開すると従来の著作権侵害と同様に問題となりえます。

利用する際は、出力結果が既存作品にあまりにも似ていないか確認することが望ましいでしょう。

Midjourney:高品質イメージ生成

Midjourney(ミッドジャーニー)はDiscord上で動作する人気の画像生成AIサービスで、その高品質な生成画像で知られています。

商用利用するには有料プラン加入が必須で、支払い中の期間に生成した画像は自由に商用利用できます。

逆に無料トライアルで作成した画像については商用利用が禁止されているため注意が必要です。

料金プランは月額10ドルから利用目的に応じて選べ、法人規模が大きい場合は上位プラン契約が求められます。

著作権についてMidjourney側は主張しませんが、生成物の公開は利用者の責任となるため、第三者権利への配慮や公序良俗に反する内容の回避が重要です。

DALL·E 3(ChatGPT):ブラウザ完結

DALL·E 3(ダリ・スリー)はOpenAIが提供する画像生成AIで、ChatGPTの有料版に組み込まれた形で利用できます。

月額20ドルのChatGPTプラスに加入すればブラウザ上のChatGPTから直接画像を生成可能で、生成された画像は商用利用が認められています。

利用者は出力した画像の権利を所有し、印刷物への利用や販売も自由に行えます。

一方で、無料でDALL·E 3を試したい場合、MicrosoftのBing Image Creator(後述)からアクセスできますが、かつては商用利用が制限されていました(※2023年末の規約変更で緩和)。

いずれにせよOpenAIのコンテンツポリシーに則り、違法・有害な指示をしない限り安心して商用プロジェクトに活用できます。

Adobe Firefly:Photoshop連携

Adobe Firefly(アドビ・ファイアフライ)はクリエイティブツール大手のAdobe社が提供する生成AIで、Photoshopなどとシームレスに連携できるのが強みです。

Firefly自体はWeb上でも試用可能で、Photoshopの「生成塗りつぶし」等の機能としても統合されています。

商用利用も可能で、ベータ版でない機能については生成画像を商用プロジェクトに安心して使えます。

AdobeはFireflyの学習にAdobe Stockなど著作権クリアな素材を用いており、企業利用における著作権リスクにも配慮されています。

月に一定数の無料生成クレジットが提供され、より多く使いたい場合は月680円程度の追加プランがあります。

ただし人物写真のリアルな合成など一部不得意な分野もあるため、用途に応じて既存のPhotoshop機能と併用すると良いでしょう。

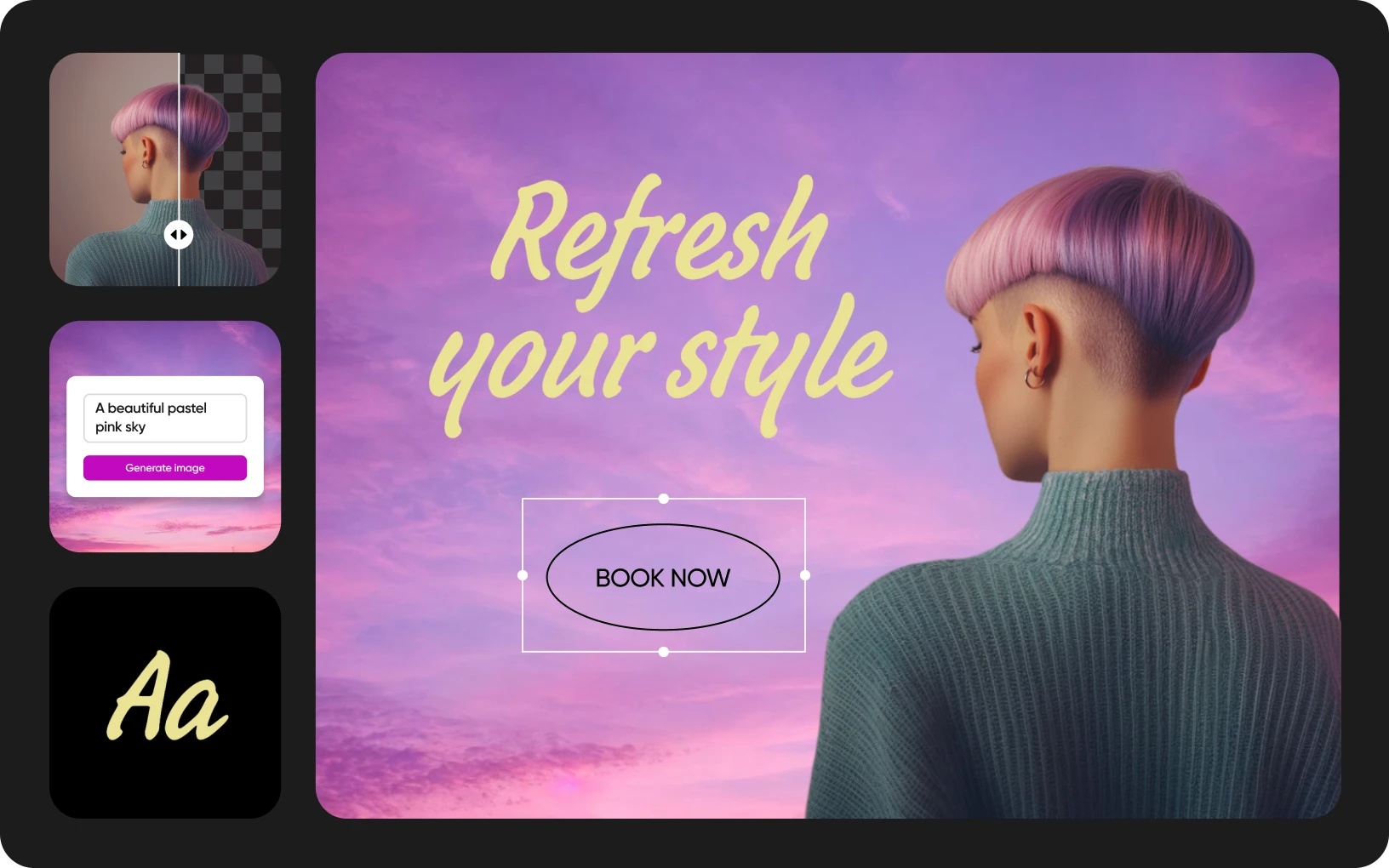

Canva:テンプレ豊富な日本語UI

Canva(キャンバ)はデザインテンプレートが豊富なオンラインツールで、近年「Magic Media」という画像生成AI機能も搭載されました。

ブラウザ上の日本語UIで扱いやすく、無料プランでも画像生成を試せます(有料プランではより高度な機能や素材が利用可能)。

Canvaが生成した画像は自由に編集でき商用利用も可能と公式に案内されています。

またCanva自身はユーザーの生成コンテンツに著作権を主張せず、利用者が合法的な範囲で自由に使える立場です。

ただし「AIによる生成物の第三者権利侵害については保証できない」とも明記されており、著名なキャラクターやブランド要素が含まれていないかのチェックは必要です。

既存のテンプレートデザインと組み合わせれば、非デザイナーでもプロ品質のビジュアルを商用プロジェクトに活用できます。

Copilot Image Creator:Bing統合

Copilot Image CreatorはMicrosoftの検索エンジンBingに統合された画像生成機能です。

Bingのチャット画面から簡単に画像を作成でき、OpenAIのDALL·E 3技術をバックエンドに利用しています。

以前は生成画像の商用利用が禁止されていましたが、2023年11月の規約改定により商用利用が可能になりました。

Microsoftは生成画像の所有権を主張せず、ユーザーが商業利用することを制限していません。

そのため無料で作成した画像でもビジネス用途に使えますが、AI画像自体は著作権保護の対象外(米国の場合)である点に留意が必要です。

また他社の商標やロゴなどを含む画像を生成した場合、その使用可否の判断・責任は利用者に委ねられます。

無料で手軽に試せる一方で、一度に生成できる枚数に制限があるため、大量生成には不向きですが簡単な素材作成には十分活用できるでしょう。

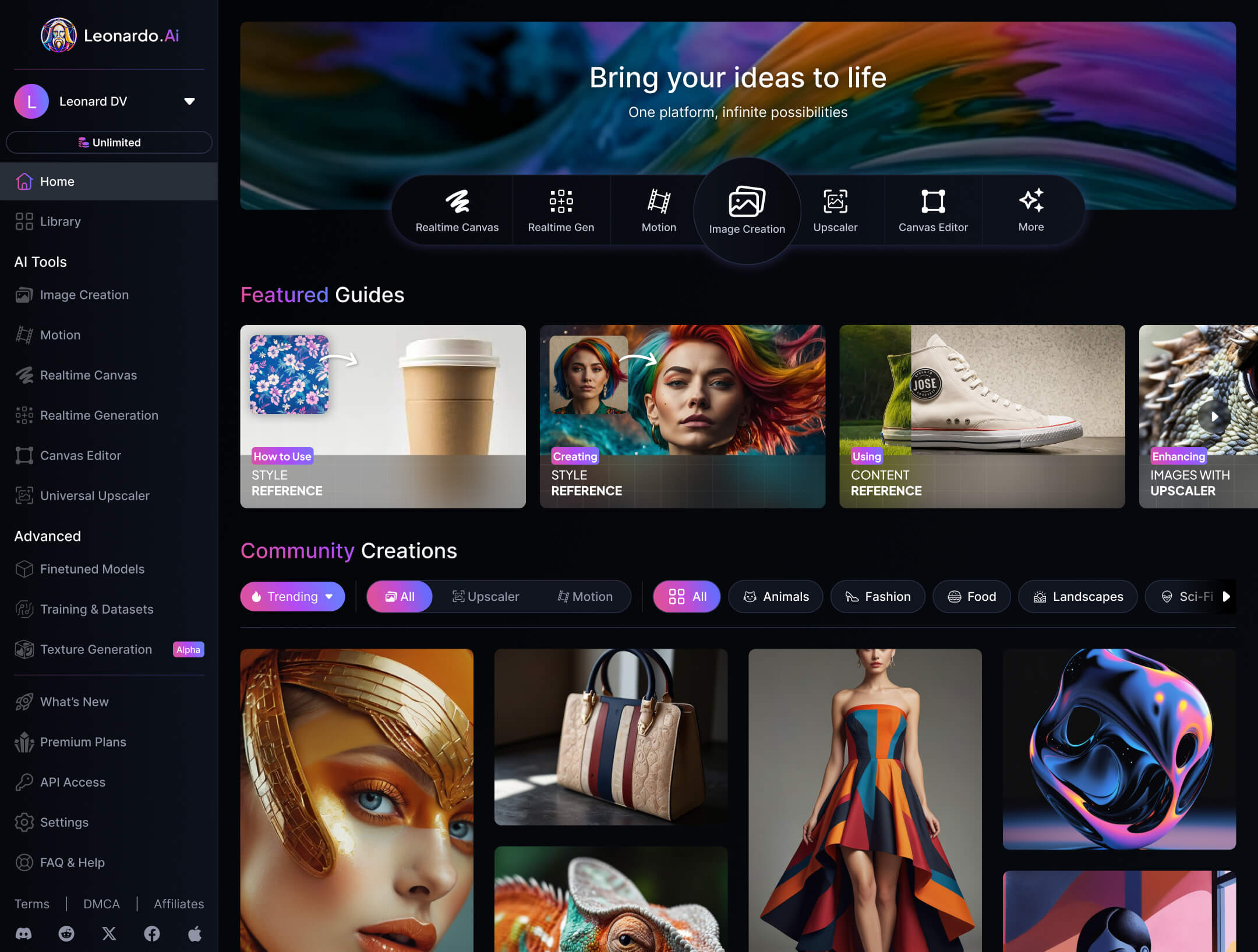

Leonardo AI:ゲームアセット特化

Leonardo AI(レオナルドAI)はゲーム開発向けのアセット生成に強みを持つ画像生成AIサービスです。

キャラクターデザインやアイテムのアイコン画像などを得意としており、商用ゲームプロジェクトでも活用されています。

無料ユーザーでも生成画像の商用利用が認められている点が特徴で、登録直後からビジネス用途に使える画像を作成できます。

ただし無料プランで生成した画像やプロンプトはすべて公開ギャラリーに共有され、他のユーザーも自由に利用可能なロイヤリティフリー素材扱いとなる点に注意が必要です。

自分だけの独占的な素材にしたい場合は有料プランで非公開生成することが望まれます。

また、高解像度画像の生成やカスタムモデルの作成には有料トークンが必要ですが、それでも商用ゲームのプロトタイプ制作コストを大きく削減できるメリットがあります。

NovelAI:イラスト特化モデル

NovelAI(ノベルAI)はアニメ風・イラスト調の画像生成に特化したサービスで、小説の挿絵などの生成も得意としています。

利用には月額10ドル程度からのサブスクリプション契約が必要ですが、生成されたイラストは商用利用可能で著作権表示なども不要です。

毎月一定数(約200枚以上)の画像が生成できるプランが用意されており、追加購入でさらに作成枚数を増やすこともできます。

自動で既存の画風を学習して類似のタッチで描く機能もあるため、特定の作風に寄せたイラスト制作も可能です。

もっとも、他者のキャラクターや版権イラストに極端に似せると法的リスクが生じる点は通常のイラスト制作と同様です。

NovelAI自体は生成物の権利を主張しませんが、学習データ由来のスタイル模倣には注意して、オリジナリティのあるイラストを制作・活用すると良いでしょう。

Picsart:スマホアプリで簡単生成

Picsart(ピクサート)はスマホでも使える画像編集・加工アプリで、近年AI画像生成機能も追加されました

基本利用は無料で、アプリ内からテキスト入力するだけで4枚一組の画像が生成されます。

生成AIで作成した画像は商用目的に利用可能であり、利用者とPicsart間ではその画像の知的財産権は利用者に帰属するとされています。

ただし「生成画像が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証できない」との注意書きもあり、商用利用時には出力された画像に問題のある要素が含まれていないか確認が必要です。

無料版では高解像度出力や細かな設定に制限がありますが、有料のPicsart Goldに加入すればより高品質な生成や透かし解除などが可能になります。

手軽さゆえにSNS素材作りなどにも向いており、モバイル中心のワークフローでも活用しやすいツールです。

Photoshop Generative Fill:既存ワークフロー統合

PhotoshopのGenerative Fill(ジェネレーティブフィル)は、Adobe Photoshopに統合された生成AI機能です。

画像の一部を選択してテキスト指示すると、その範囲をAIが補完・合成してくれる機能で、2023年リリースのPhotoshop 2024から正式搭載されています。

ベータ版の段階では商用利用できませんでしたが、正式版では生成塗りつぶしによる画像も商用利用可能となりました。

Photoshopという業界標準ツール内で直接使えるため、既存のデザインワークフローに組み込みやすく、細かな修正や他の編集機能と組み合わせた高度な加工も自在です。

AdobeのFireflyモデルを利用しており、Adobe Stock由来の安心素材で訓練されているため商用利用時の著作権リスクも低減されています。

ただし、人名や商品ロゴなどプロンプトに入れても生成AI側でフィルタリングされる場合がある点は留意しましょう。

画像生成AIを商用利用するときの注意点

画像生成AIをビジネスで活用する際には、技術面だけでなく法律や倫理面での注意も必要です。ここでは特に重要な「著作権の確認」と「不適切なコンテンツの回避」という2点について解説します。

著作権に違反していないか

商用利用では生成画像の著作権リスクに十分配慮する必要があります。

生成AIそのものはプログラムの出力であり原則著作権が発生しませんが、人間が工夫して指示を与えた場合は創作性が認められる可能性があります。

一方で、出力画像が既存のキャラクターやアート作品と酷似している場合、それは元の著作物に依拠した二次的著作物とみなされる恐れがあります。

例えば有名アニメのキャラクターそっくりのイラストをAIで生成し商品化すれば、元の権利者から損害賠償や差止請求を受ける可能性があります。

また学習段階で他人の著作物を無断使用したAIサービスの出力を商用利用すること自体がグレーという指摘もあります。

対策としては、利用するサービスの規約を守ることと、出力結果が他作品に酷似していないか目視で確認することが挙げられます。

不安な場合は版権フリー画像を素材に使ったり、権利処理済みのサービス(Adobe Fireflyなど)を選ぶと安心です。

倫理的に問題があるコンテンツが出力されないか

もう一つの注意点は、倫理的に不適切なコンテンツをAIが生成してしまわないよう管理することです。

生成AIはプロンプト次第で暴力的・差別的な画像や、現実に存在しない虚偽の情景(いわゆるフェイク画像)も作り出せてしまいます。

誤ってそのような画像を商用キャンペーンに使えば社会的信用を失いかねません。

多くのサービスには公序良俗に反する指示へのフィルターがありますが、利用側でも社内ルールを定めておくことが重要です。また生成物のチェック体制も欠かせません。

例えば人物画像を生成する場合、その表現がステレオタイプに偏っていないか、人種や性別による偏見を助長していないか確認すべきです。

コンプライアンスと社会的責任を意識し、必要に応じて人間の目で内容を精査・修正してから公開するようにしましょう。

AIの力を借りつつも最終的な責任は人間にあることを忘れない姿勢が大切です。

画像生成AIの商用利用に関するよくある質問

ChatGPTを商用利用することはできますか?

はい、ChatGPTを商用利用することは可能です。

OpenAIの規約上、ChatGPT(およびそのAPI)から得た回答や生成コンテンツはユーザーに帰属し、再利用・再配布・商用利用が認められています。

実際にChatGPTは文章のドラフト作成やコードの自動生成など、企業でも幅広く活用されています。

ただし、無料版ChatGPTの利用データはサービス向上のため学習に使われる場合があるため、機密情報の取り扱いには注意しましょう。

商用目的で継続的に利用するなら、API契約やChatGPT Enterpriseプランの検討がおすすめです。さらに生成内容については事実誤認や著作権侵害がないか確認し、社内ポリシーに沿った形で活用してください。

画像をイラスト化したら商用利用できますか?

元の画像に著作権がある場合、そのままでは商用利用できません。

例えば他人が撮影・制作した写真をAIでイラスト風に加工しても、それは原著作物に依拠した二次創作にあたります。

著作権者の許可なく商用利用すれば、加工後であっても侵害と見なされる可能性が高いです。

一方、自分で撮った写真や社内で作成した画像をイラスト化する場合は、元画像の権利を既に自社が持っているため問題ありません。

要は原典の権利関係に依存するということです。

権利フリー素材をAI加工して使う場合も、その素材サイトの利用規約で加工後の商用利用が許可されているか確認してください。

総じて、「AIで変換すればフリーになる」わけではない点に注意が必要です。

まとめ

画像生成AIの商用利用について、基礎知識からメリット、具体的なサービス紹介、注意点まで解説しました。

ポイントをおさらいすると、主要な画像生成AIツールは概ね商用利用に対応しており、適切に使えばコンテンツ制作の効率と創造性を飛躍的に高められます。

一方で法律上グレーなケースや倫理面の課題も存在するため、利用規約の順守と社内チェック体制の整備が欠かせません。

幸い各サービスとも企業利用を想定したルール作りが進んでおり、AdobeやOpenAIなど大手提供元から安心材料も示されています。

ぜひ本記事を参考に、自社の目的に合った生成AIを選び、コスト削減とクリエイティブ強化の両立を実現してみてください。

新たなテクノロジーを味方につけて、ビジネスにおけるデザインと表現の可能性をさらに広げていきましょう。